Sandra Arias Lazcano | Activo$ Bolivia

A Elizabeth N., de 53 años, le cuesta un poco hurgar en su memoria para recordar qué edad tenía cuando empezó a trabajar en un mercado de Cochabamba (que prefiere que no nombremos por temor a que sus hijos se enojen). Hace cuentas y dice que tenía 16 años, es decir que hace 37 años que se levanta todos los días a las 4 de la mañana (a veces antes) para ir a abastecerse de papa y verduras, que vende en el puesto que le dejó su mamá.

El Mercado Campesino y el Mercado Santa Bárbara son sus destinos diarios para regatear con los intermediarios un precio conveniente, más ahora que el alza de precios deja poco margen de ganancia. El tiempo apremia, debe cargar todo para llegar lo antes posible a su puesto y lo hace sola, a pesar de la pesada carga, porque su sustento depende de eso.

A varias cuadras de distancia, en el mercado Calatayud, María Julia Q. de 63 años, vende abarrotes y cuenta que cada día (mejor dicho, cada noche) se levanta a las 03:30 para llegar a su puesto una hora después, junto a su esposo, quien le ayuda a abrir y acomodar todo antes de ir a su trabajo.

¿Cómo está? Es la primera pregunta y ella responde que muy preocupada. Pasa que los clientes de ese mercado, en su mayoría, son dueños de pensiones y restaurantes; pero en el último tiempo hay menos compradores. “Se están cerrando los restaurantes”, dice con preocupación y calcula que ahora tiene casi la mitad de clientes que antes porque “todo ha subido”. Inmediatamente, hace un detalle pormenorizado y comparativo del alza de precios de varios alimentos de primera necesidad. Ella no sabe de microeconomía, pero ¿cómo dudar de que puede testear la economía cotidiana?

Elizabeth sí está consciente de que su trabajo es parte del engranaje económico. “Si no hubiera mercado, no habría economía. Mediante eso se mueve la economía”, afirma. La pregunta le da pie para revelar, con timidez, que tiene una profesión (aunque también evita contar cuál) y dice con evidente frustración que no la ejerce porque los profesionales son mal pagados, así que no le sirvió de nada sacrificarse estudiando.

Ellas, como muchas, sostienen la economía informal sin reconocimiento, mientras enfrentan un entorno laboral hostil (en muchos casos), problemas estructurales en los mercados que no facilitan su trabajo y la indiferencia de los medios que sólo aparecen cuando hay bloqueos o conflictos para preguntarles: “¿Por qué subieron los precios?”. Este último es el reclamo de Ana María Heredia, vendedora del mercado 25 de Mayo, a quien le enoja que se difunda la idea de que son ellas las que elevan los precios, cuando son los intermediarios quienes los imponen.

María Julia dice que nunca le entrevistaron (hasta ahora) para preguntarle cómo se sentía o cuánto esfuerzo hay detrás de su trabajo. Tampoco le preguntan sobre el estado del mercado, que para ella está en completo abandono de parte de las autoridades.

Su aporte en cifras

Con más del 80%, Bolivia tiene un elevado índice de empleo “informal”. El estudio “Mujeres trabajadoras. Manos invisibles que mueven la economía en Bolivia”, publicado en marzo de 2024 por la Coordinadora de la Mujer, elige llamarle empleo no formal, independiente o por cuenta propia como una forma de reivindicar su importancia para la autonomía económica de las mujeres.

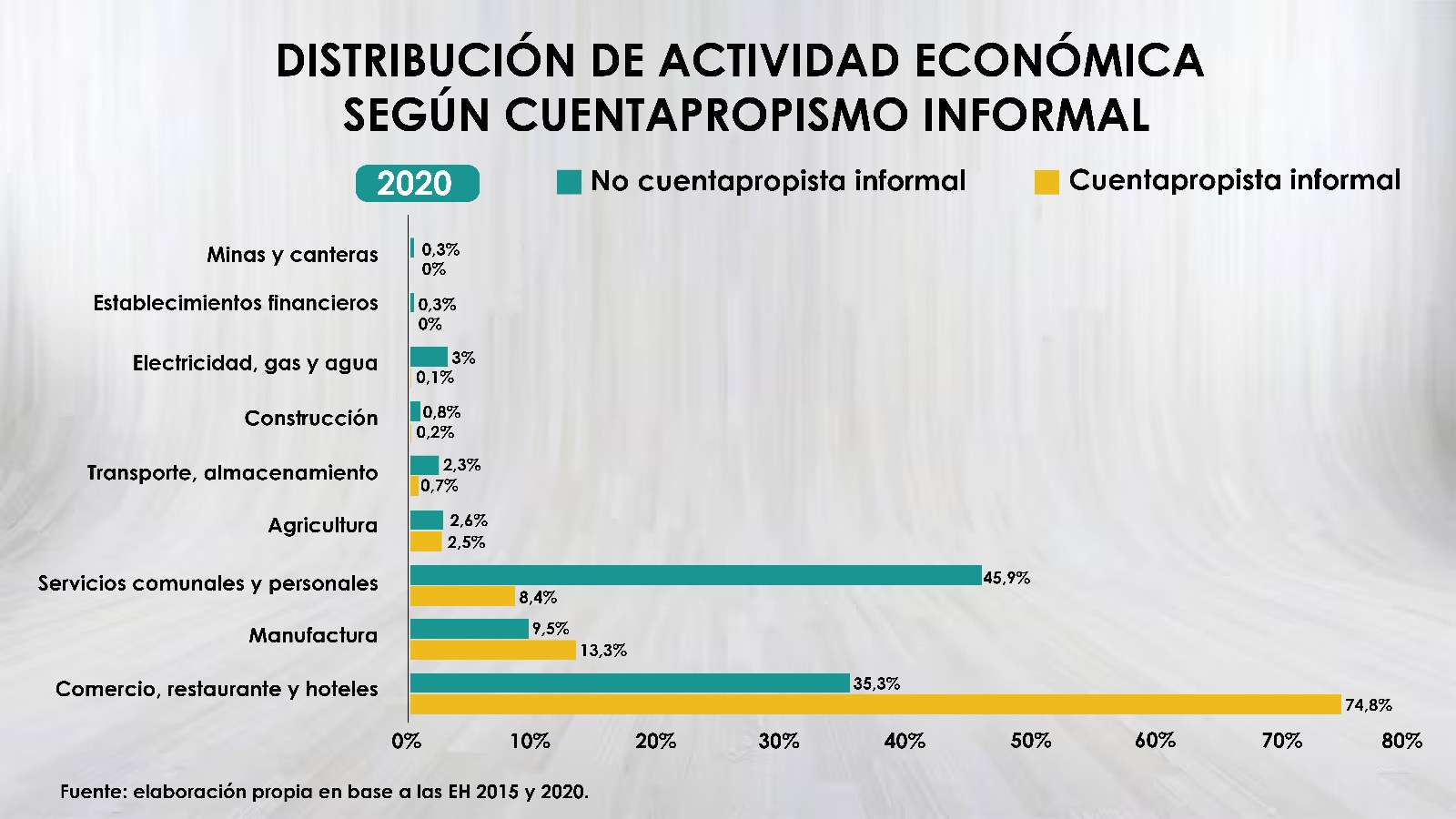

El siguiente dato ilustra el impacto de las mujeres cuentapropistas de la economía informal y es que su participación en actividades de comercio, restaurantes y hoteles es de más del 70%, según refleja el estudio “Caracterización de mujeres cuentapropistas informales en Bolivia” (OIT, ONU Mujeres y PNUD. 2022), realizado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Pese a que los mercados populares concentran hasta el 70% de la actividad comercial diaria en zonas urbanas del país y a la preponderancia de mujeres en la venta ambulante y en los mercados, su aporte económico no aparece en las estadísticas oficiales de manera amplia y detallada.

No hay, por ejemplo, informes oficiales sobre el volumen de ventas o sobre el movimiento económico que generan. Tampoco hay estadísticas sobre los empleos conexos que impulsan en rubros como el transporte, venta de comida, carga y descarga de productos o cualquier otro servicio.

¿A qué se debe esta invisibilización? Juana Olivera, socióloga y activista por los derechos de las mujeres, responde: “Así pasa con casi todo lo que ocurre respecto al aporte económico que realizamos las mujeres, lo que se hace es precisamente eso: no se recupera ni se contabiliza como parte de un aporte sustancial y significativo a la economía del país. Se ha naturalizado (no hacerlo)”.

Además, muchas veces, este trabajo es tan invisibilizado que el dinero que generan las mujeres se considera como un ingreso adicional al ingreso “central” de sus pares masculinos.

¿Por qué? Porque están insertas en el marco de un mercado de trabajo “informal” que limita las posibilidades de recuperar estadísticamente su verdadero aporte económico, no solamente a la economía de sus familias, sino al Producto Interno Bruto (PIB) del país, responde Olivera.

Por si esto fuera poco, hay otra variable importante: las mujeres trabajan el doble o el triple al mismo tiempo al combinar, en paralelo, tiempos dedicados al cuidado de sus hijos e hijas, de su familia y al cumplimiento de todas las responsabilidades que se les han asignado por cuestiones de género.

Limpiar, cocinar, lavar, cuidar a niños y niñas, llevarlos a la escuela, recogerlos y más son las tareas que se da por descontado que debe hacer una mujer mientras cumple con sus iniciativas productivas en los mercados o en pequeños negocios.

Es lo que hace Ana María, que espera a su pequeño con el almuerzo listo. Llena con agua una bolsa de plástico donde hace que se lave las manos. Mientras él toma su sopa, ella pica perejil para vender y le pregunta sobre las tareas del colegio. Es el momento de compartir, luego ella retomará la venta y el niño hará sus deberes.

Entonces, no sólo no se valoran los ingresos que generan, sino que la actividad del cuidado, que ejercen casi por inercia, no se toma en cuenta como un trabajo y por eso no se contabiliza. Olivera considera que la falta de datos es una sería limitación e incide en la falta de investigaciones sobre el aporte económico de estas mujeres que, efectivamente, combinan dos o tres dimensiones laborales.

La economía del cuidado es todo lo que tiene que ver con las condiciones para generar el bienestar físico, emocional y mental de las personas. No es considerado trabajo y no se le asigna un valor monetario, pese a que es un concepto reconocido en la Constitución Política del Estado.

Pero sí es un trabajo, sin horario, sin límite de tiempo, debilita la calidad de vida de las mujeres y limita sus posibilidades. Por otra parte, las mujeres que ejercen esta combinación de roles no gozan de beneficios sociales, no tienen seguro médico ni un salario asegurado y dependen exclusivamente de las condiciones que le otorga el mercado.

Ante la ausencia de datos, para tener una idea del entramado económico que tejen solamente en su área inmediata de acción, el siguiente gráfico ilustra cómo las vendedoras de los mercados son un motor económico que crea interdependencia con otros varios actores, generando un flujo permanente de dinero al comprar, vender y demandar servicios conexos. Así, su actividad no sólo les proporciona ingresos a ellas y sus familias, sino que también sostiene una amplia gama de actividades económicas en su entorno.

En la ciudad hay 37 mercados establecidos legalmente y alrededor de 100 mil comerciantes, según datos municipales. Ya en 2008, el sociólogo y estudioso de la actividad comercial, Alberto Pizarro, lanzó un dato clave: el 80% de los puestos de venta eran propiedad de mujeres. Estos datos dan una idea del flujo económico que generan las mujeres en los mercados populares.

El pasado explica el presente

Es recurrente oír la frase: “La ciudad parece un mercado”; pero realmente así fue ya desde la época de la fundación. Lo que hoy es la plaza 14 de Septiembre era el mercado, donde las comerciantes eran mayoritariamente mujeres (como ahora). Y lo que hoy conocemos como la Cancha es porque realmente comenzó siendo una cancha de fútbol.

El sociólogo Alberto Rivera Pizarro (fallecido a principios de este año) contaba, en un estudio presentado hace más de 10 años por la Universidad Mayor de San Simón, que así se configuraba en 1900 la ciudad. Y el comercio no se limitaba a Cochabamba, porque había quienes llevaban a Santa Cruz la sal que compraban en Oruro. Así que vender y viajar siempre fue una actividad que caracterizó a los cochabambinos.

En aquella época no existía la Cancha, que se configuró como la conocemos recién en los años 60, cuando se definió que los comerciantes se ubicaran en la Av. San Martín y calle Jordán. A partir de entonces, el comercio fue expandiéndose hacia el sur y lo que era la cancha de fútbol en las calles Uruguay y Lanza (que iba a ser un parque) se transformó en el mercado Calatayud, uno de los más importantes. Después, fue expandiéndose hasta convertirse en el mercado que hoy conocemos como La Pampa.

Rivera explicaba que, entonces, las vendedoras necesitaban dónde vivir cerca de sus negocios y tener depósitos, entonces empezaron a urbanizar zonas como Huayra K’asa o Ticti. El flujo de dinero hizo que las comerciantes reinvirtieran en vehículos de transporte para sus productos, una tarea que permitió dar trabajo, inicialmente, a sus maridos.

Con los años, las ganancias se orientaron a comprar terrenos en mejores zonas, como la zona norte, y también a educar a sus hijos en la perspectiva de ofrecerles otra opción de futuro.

Mientras todo esto se desarrollaba a través de los años, el dinero que generaban las comerciantes fluía por los bolsillos de la ciudad, igual que ahora lo sigue haciendo.

Redes colaborativas dentro y fuera de casa

La interacción con los clientes o conversar con sus amigas son algunas de las cosas que animan el día a día de estas mujeres, aunque el ambiente laboral parece ser un poco ácido porque, como reza el famoso dicho q’ochala, “todo es miramiento”.

Aunque no todo es malo porque el espíritu colaborativo suele aflorar cuando es necesario. Es la historia de Ana María Heredia, quien desde muy joven empezó como comerciante ambulante. Ella tiene displasia de cadera y, cuando a los 20 años quedó embarazada, las dirigentes del mercado decidieron darle un puesto fijo para que pudiera trabajar y cuidar a su bebé.

Hoy, Ana María tiene 50 años y sigue vendiendo en ese puesto que le permitió criar a dos hijos y a un tercero que no esperaba. Su hijo menor es, en realidad, su sobrino. La esposa de su hermano se fue del país y ella tomó al niño a su cargo. “Es como mi hijo”, dice del pequeño de 11 años que vuelve del colegio de la mano de una muchacha. Las redes colaborativas siguen funcionando porque Ana María tiene la ayuda de esa joven, que es la encargada de recoger al niño cada medio día.

El mercado es una extensión del hogar para muchos niños que crecen, juegan y hacen las tareas escolares en medio de cestas, anaqueles y cajas.

Algunas vendedoras también tienen una red de apoyo en casa. Elizabeth N. reconoce que, si bien no tiene ayuda en el puesto, su esposo siempre fue un padre presente en cuanto a la crianza de los hijos y las tareas del hogar. Ana María también cuenta con su esposo, quien se levanta temprano para ir con ella a abastecerse de productos y llevarlos al mercado.

Sonia Verduguez, vendedora de frutas del mercado 25 de Mayo, cuenta que ella no madruga como el resto porque su hermana le ayuda abriendo el puesto a las 6 de la mañana.

El mercado es un gran entramado porque les permite hacer otras actividades para sumar ingresos, como el tradicional pasanaku, un sistema en el que un grupo de personas acuerda ahorrar en conjunto y se sortea quién recibirá el dinero periódicamente.

Ni improvisadas ni asistidas

Su oficio es duro, agotador, demandante. Es una rutina de lunes a lunes, desde la madrugada hasta el anochecer, salvo los domingos, cuando algunas, como Ana María, se dan licencia para llegar tarde por ir a misa. O los feriados, cuando sólo trabajan hasta el atardecer.

Pero no son seres condenados; tienen proyectos y sueños. A algunas de ellas, el mercado les ha permitido lograr sus objetivos. Elizabeth cuenta, con la voz quebrada por la emoción, que su mayor logro es que sus cuatro hijos son profesionales. Cuenta que su anhelo siempre fue que estudiaran para que tuvieran otras oportunidades en la vida.

María Julia dice que su familia ya está realizada porque todos sus hijos son profesionales y el menor, que pronto será abogado, trabaja y estudia sin depender económicamente de sus padres. Ahora, su sueño personal es ahorrar lo suficiente para hacer las refacciones necesarias en una casa que tiene en el barrio El Pueblito, donde quiere retirarse a descansar cuando deje de trabajar en el mercado.

Sin importar cuál sea su historia, todas estas mujeres demuestran organización, resiliencia, resistencia y visión de familia a largo plazo.

No sólo son “las caseritas”, son verdades estrategas económicas y figuras clave en el tejido económico.